巩固华北,发展华中——“小延安”竹沟挺起中原抗战脊梁

记者 张锟

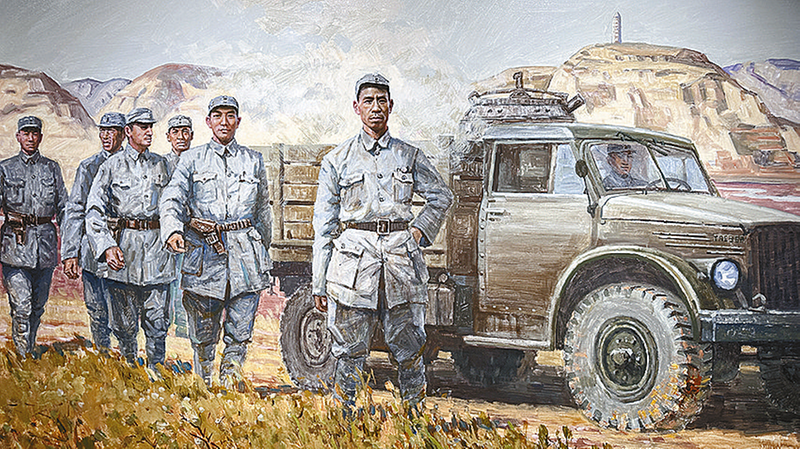

刘少奇一行从延安出发奔赴竹沟。(资料图片)

“伏牛山,桐柏山,竹沟就在两山间。英雄的土地,革命的摇篮,‘小延安’的美名天下传……”这首确山人民创作的《竹沟颂》,用朴实的语言道出了这片红色沃土的特殊地理位置与重要历史地位。盛夏时节,确山竹沟革命纪念馆内,斑驳的砖墙、泛黄的文献、珍贵的文物,将人们带回那段烽火连天的峥嵘岁月。

筑牢中原抗日的坚实堡垒

1938年11月,中共六届六中全会制定了“巩固华北,发展华中”的战略方针,同时决定撤销长江局,成立中原局,胡服(刘少奇化名)任中原局书记,所有长江以北河南、湖北、安徽、江苏地区党的工作概归中原局指导。1939年1月28日,刘少奇一行抵达竹沟。

正如当地民谣所唱:“越过千重水,踏破万重山,胡服同志到竹沟,妙计定中原。”他在此放手发动群众、壮大队伍,开展敌后斗争,使竹沟成为中原地区共产党发展的一个重要阵地和战略支撑点。

中原局高度重视竹沟抗日根据地的建设,刘少奇曾在干部会上指出,游击战争要有根据地,没有根据地就不能长期坚持。1939年1月,豫鄂边区党委设立竹沟地委,管辖竹沟、确山、信阳、泌阳、桐柏等13个县委,重点巩固、发展竹沟抗日根据地。

当地党组织通过灵活策略掌握基层政权:确山县委选派党员和进步青年进入联保主任训练班,逐步接管全县57个联保中的41个,控制地方武装;党员赵进先打入确山县警察局,推动建立青年集训队,发展党员500多人。竹沟百姓以“送枪、送人、送物资”的实际行动支援抗战,瓦岗街一次就有30多名青年参军,父送子、妻送郎的场景屡见不鲜,军民携手筑牢了抗日堡垒。

刘少奇在竹沟的办公室旧址。记者 王家恒 摄

燃遍中原大地的红色火种

作为中原革命的“人才摇篮”,中原局在竹沟掀起干部培养热潮,通过举办党训班和教导队等形式,培养了大批党、政、军干部和其他骨干力量。新四军二师一部、四师和五师的基干部队都是从这里出发,逐渐发展壮大的。同时,还为延安“抗大”输送220名学员,这些干部成为敌后抗战的中流砥柱。

思想宣传战线同样成绩斐然。《拂晓报》于1938年9月29日在竹沟创刊,并随彭雪枫领导的新四军游击支队东征。随着部队发展壮大,《拂晓报》逐步成长为“华中油印报之冠”,是鼓舞士气、打击敌人、组织群众、壮大人民力量、指导根据地建设的重要思想阵地和强大舆论武器。1938年10月,《小消息》报在竹沟创刊,从最初的油印小报发展为四开四版三日刊,发行量1000多份,覆盖豫鄂皖苏四省,甚至深入南京、武汉等敌伪统治区。

在刘少奇的关怀下,中原局印刷厂于1939年建立。工人克服设备和技术困难,同年9月印出第一本书《挽救抗战的危机》。这本书以当时发表的毛泽东著作和延安《解放》周刊、新华社社论文章为主要内容,印刷5000册,发行河南、湖北、安徽、江苏四省,在指导、发动中原抗战中发挥了重要作用。中原局印刷厂还发行党中央在延安出版的《解放》杂志、《新中华报》《中国青年》等报刊,以及马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东著作。党中央从延安发出的指示,通过红色电波传到中原各地。

刘少奇赴竹沟路线图。(资料图片)

构建华中抗战的战略支点

为落实党中央“发展华中”战略,中原局在竹沟统筹武装建设,推动敌后抗日力量迅猛壮大。李先念、陈少敏率领的豫鄂独立游击支队整合各地武装,1940年1月改编为新四军豫鄂挺进纵队,兵力有9000多人,成为武汉外围抗日主力。彭雪枫率领的新四军游击支队东进豫皖苏,发展为1.2万人的新四军第六支队,建立10多个县区抗日政权。与此同时,新四军第四支队和第五支队分赴津浦路西、东地区开展游击战争。新四军第四支队开辟了以定远藕塘为中心的津浦路西游击根据地,新四军第五支队开辟了以半塔集为中心的津浦路东游击根据地。

中原局从建立到1939年冬,在竹沟先后完成了华中新四军部队战略展开任务,领导的武装从数千人扩展到3万多人,初步实现了中共中央发展华中的战略目的,为全面创建华中根据地奠定了坚实基础。

竹沟如火如荼、生机勃勃的大好革命形势,让刘少奇非常高兴。他称赞说:“延安有党的领导,竹沟也有党的领导;延安有窑洞,竹沟也有窑洞;延安有‘抗大’,我们这里也有党训班;延安有延河,竹沟有大沙河。这里真成了小延安!”

烽火岁月中,竹沟是党中央与中原局向中原各地输送干部的“人才枢纽”、调拨经费物资的“补给总站”、维系各方联络的“红色动脉”。它在中原大地的地位,正如延安之于全国——既是运筹帷幄的指挥中心,更是凝聚抗战力量的精神灯塔,以强大的组织力与号召力,引领着中原军民在烽火中奋勇前行。

策 划:郑 刚 王振江 统 筹:刘 鹏 李铁军

资料来源:市委党史和地方史志研究室 市委直属机关工委

精彩推荐

- 以党建引领奏响乡村振兴最强音

- 做实重点人群服务管理 抓好矛盾纠纷排查化解

- 绘就乡村振兴清廉底色

- 一壶老酒

- 宜居宜业和谐画卷徐徐铺展

- 豫中南抗日根据地:烽火中崛起的抗战堡垒

- 当“舌尖产业”遇上“数字浪潮”

- 古装摄影定格最美“夕阳红”

- 驻马店市部署“乡村振兴·豫善同行”活动

- 17个新职业、42个新工种正式发布

- 中国租房领域首部行政法规出台 三大机会值得

- 乡村出行新生态!河南省新能源汽车下乡活动启

- “最美新时代革命军人”名单公布 河南籍军人2

- 我国首台第四代百万千瓦商用快堆完成初步设计

- 河南3人被表彰为全国见义勇为英雄模范

- 上蔡:黄金蟠桃鼓起村民“钱袋子”

- 小屏幕撬动大治理 文明新风浸润乡村

- 平舆县 “三园”联动架金桥 强县富民启新程

- 父亲的拐杖

- 管好小机井 “滴灌”大民生