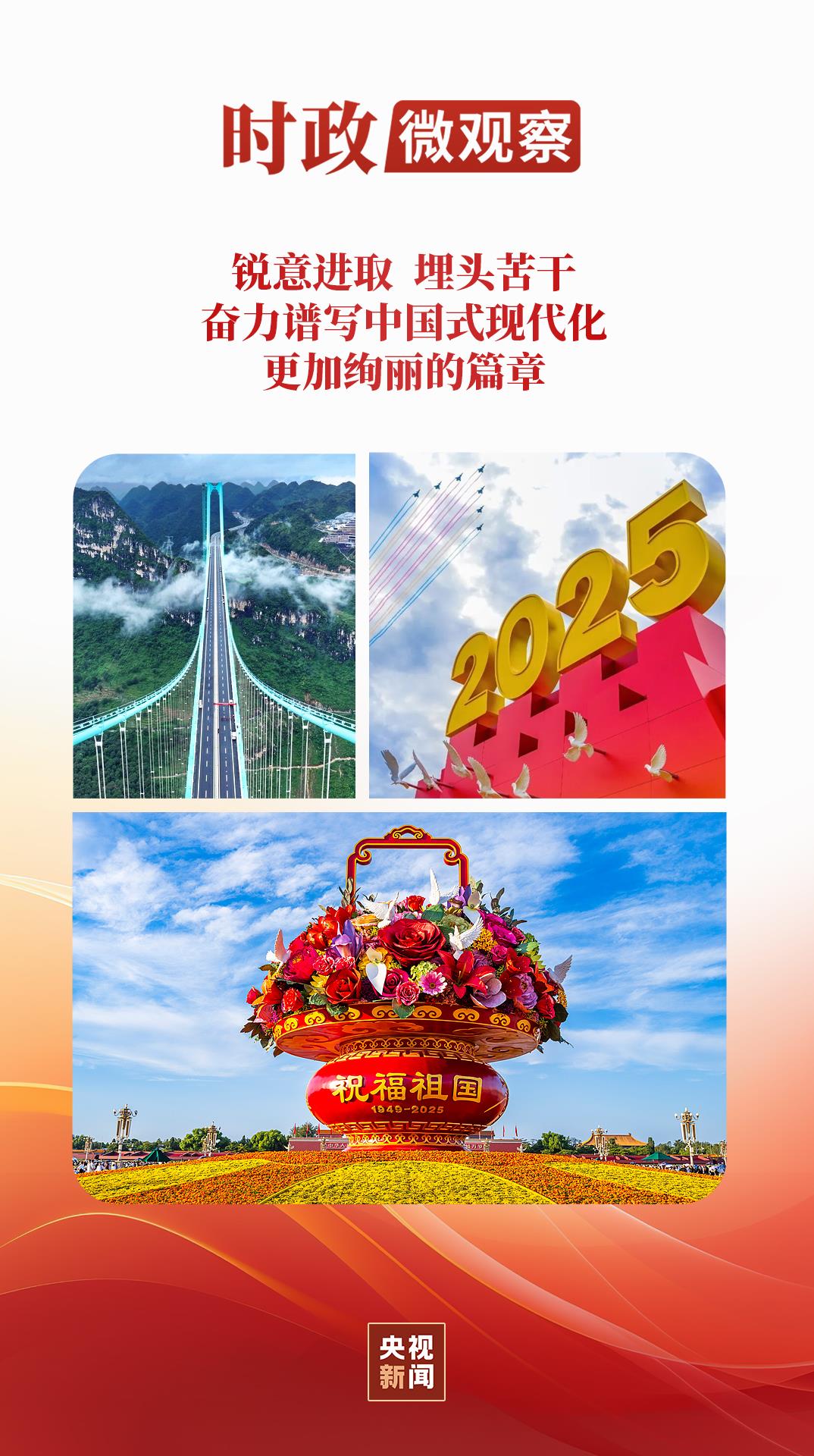

央媒观豫丨唐朝大粮仓 丰收好储粮

春耕 夏种 秋收 冬藏

忙碌一年的收成如何储藏?

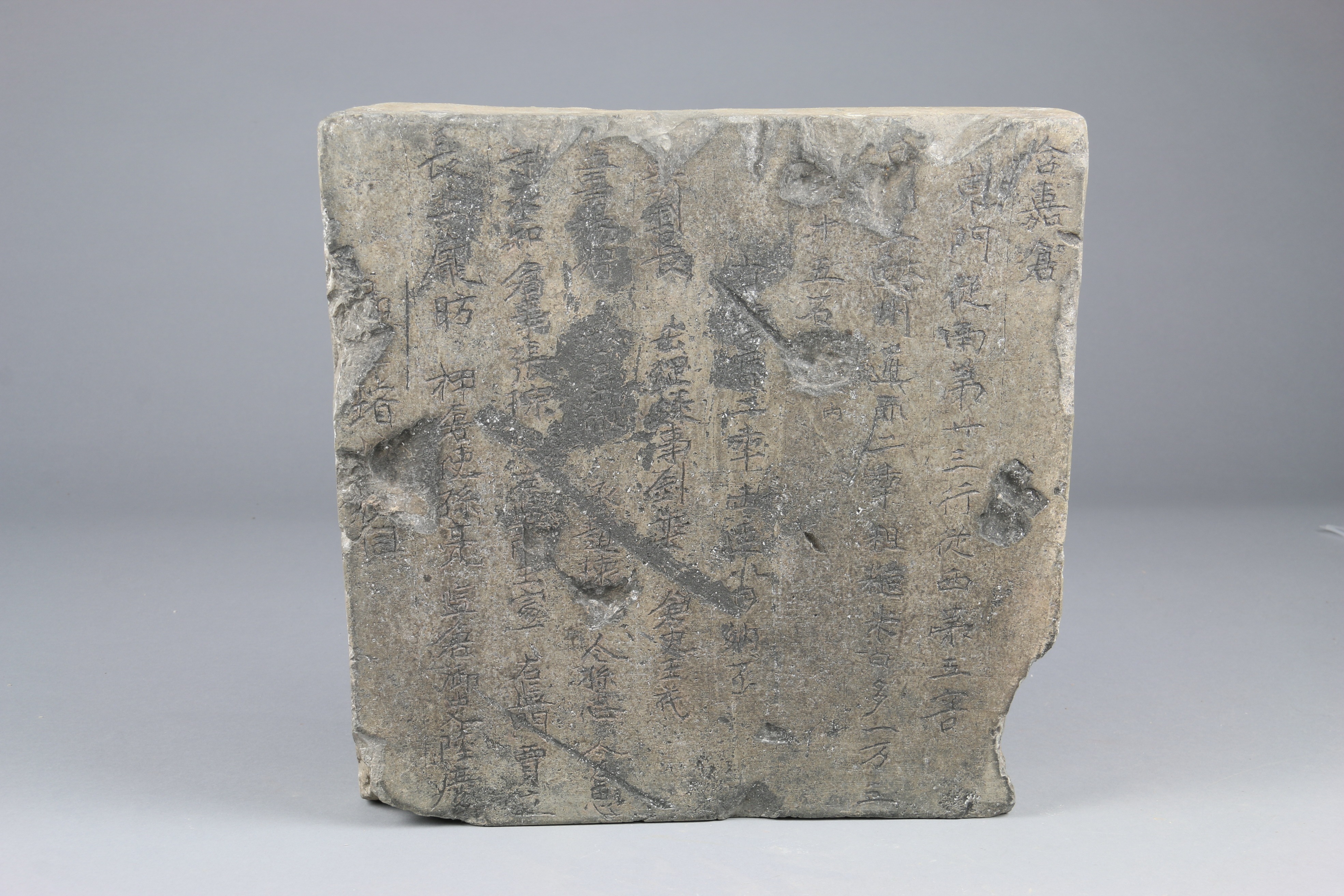

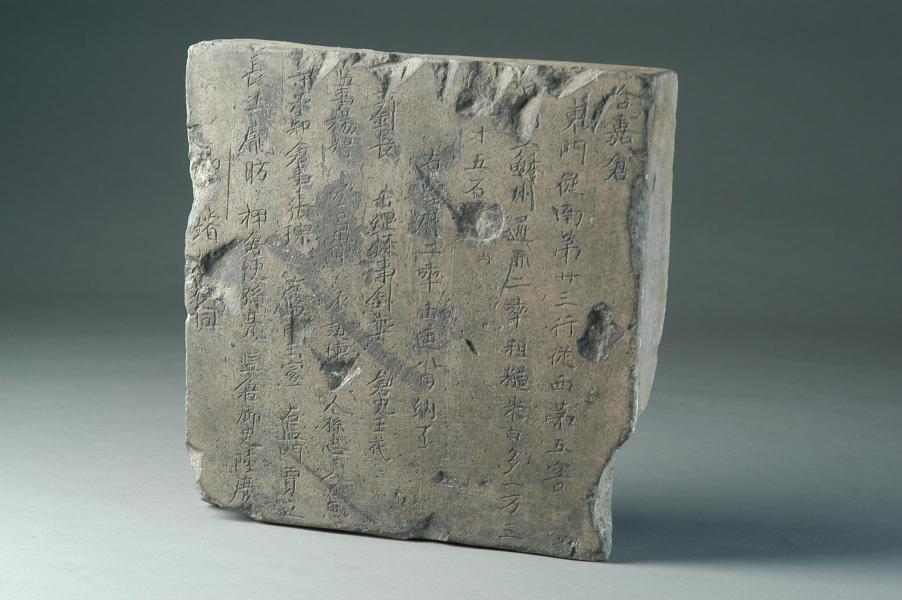

跟随含嘉仓刻铭砖

到洛阳看看

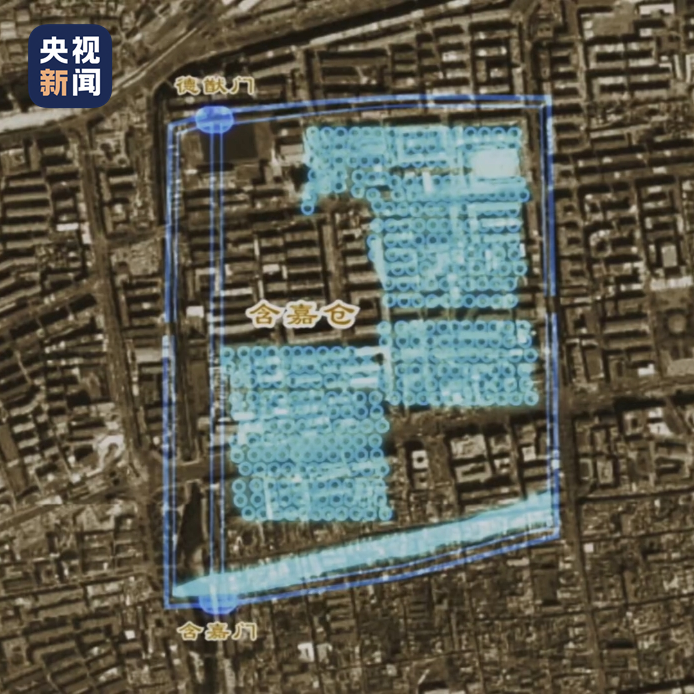

沿用500年的中国古代最大的粮仓

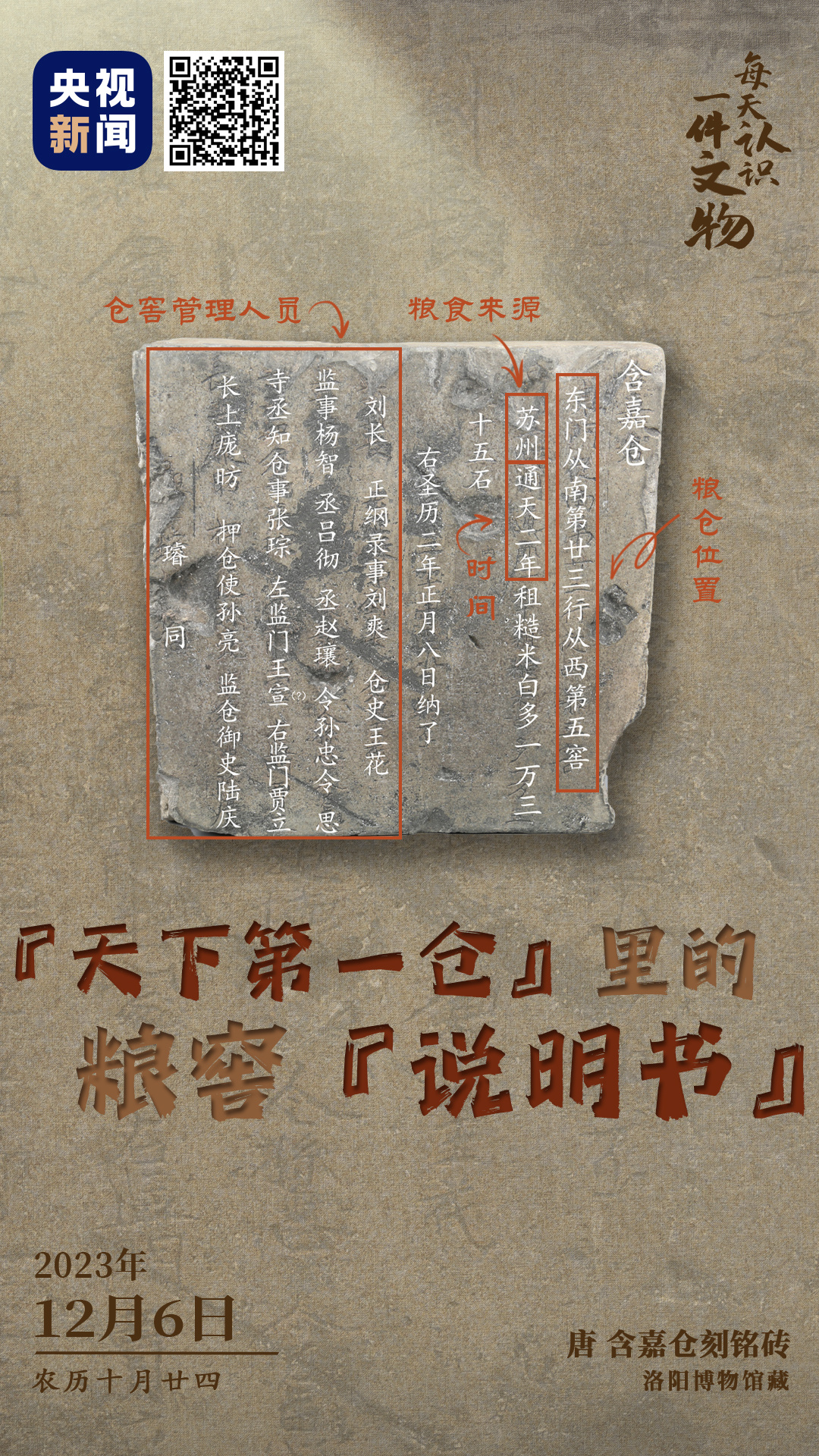

刻铭砖:粮窖的说明书

洛阳作为千年古都,遗迹遍布

五十多年前

一项铁路工程开工前进行了考古勘探

考古队发现了规则排布的“大坑”

“坑”中出土的一些砖块上有铭文

当看到“含嘉仓”三个字

考古队等不及细查了,太兴奋了

现场速报:这,就是含嘉仓

它是中国古代最大的粮仓

面积将近670亩 已发现仓窖300多座

有“天下第一大仓”的盛誉

△“含嘉仓”铭文。图片来源:总台《探索·发现》节目

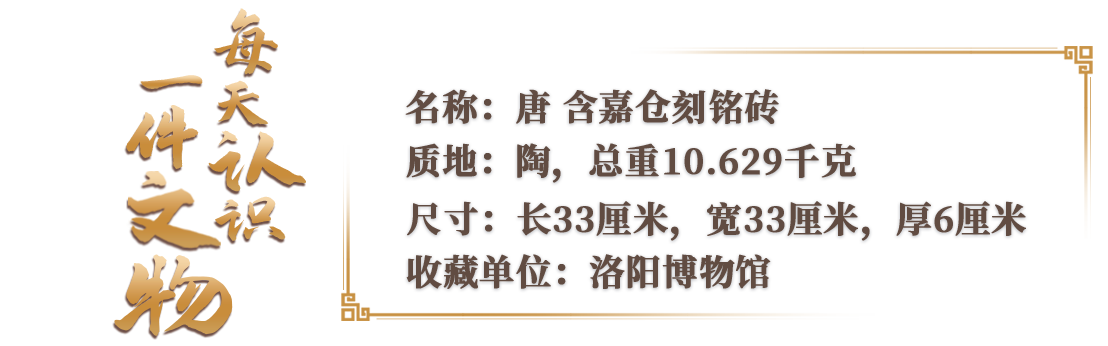

这块一尺见方的刻铭砖

是其中最为完整的一块

正面阴刻铭文10行110多字

按现在的话来说,这就是“字儿少事儿大”

《旧唐书》记载:“凡凿窖置屋,皆铭砖为庾斛之数,与其年月日,受领粟官吏姓名,又立牌如铭。”

它们揭示了仓窖的皇家背景

写明了这个仓窖在含嘉仓里的位置坐标

(东门从南第二十三行从西第五窖)

储藏的糙米(大米)从苏州来

足有超一万三千石的储量

是武则天通天二年(697年)的租税

在一年多后的圣历二年正月完成缴纳

(一万石约合现在近60万公斤)

占篇幅最大的是仓窖管理人员的信息

仓史、监事、押仓使、监仓御史等官员

要为仓窖里的每一粒米负责

管理周密,责任落实到人

粮食从江南乘“运”北上

刻铭砖上“苏州”二字说明了粮食来源地

大米从江南一路北上

背后是大运河的漕运功能

大业元年(605年),隋炀帝迁都洛阳

疏浚自然河流和历代开凿的河道

修建大运河

将华北平原和东南沿海的物资运往都城

△隋唐洛阳城外的隋朝回洛仓仓窖遗址。

农业时代使用粮食、纺织品等实物缴税

各州县收集百姓赋税粮食

经大运河漕运汇集洛阳

隋朝的大粮仓回洛仓 千好万好位置不好

建在了洛阳城外

△含嘉仓在隋唐洛阳城内的相对位置。图片来源:总台《探索·发现》节目

唐朝总结了隋朝战乱时粮仓争夺的弱点

使用城内的含嘉仓作为太仓(皇家粮仓)

盛纳州县所交租米

含嘉仓经历隋、唐、北宋沿用500余年

是中国古代最大的粮仓

也是大运河最重要的配套设施之一

千年的小米揭示储粮有一套

△含嘉仓仓窖分布示意图。图片来源:总台《探索·发现》节目

经过考古,已发现含嘉仓仓窖300多座

发掘其中的一个仓窖时

发现了仓底板结的粟

(去壳即为小米)

这堆碳化的粟当年存放时

应是一满窖 约250吨

约合近千农民一年的粮食产量

数千人一年口粮

这些粟虽然已碳化 但有机质超过了50%

考古学家认为之所以保存得好

是因为粮窖设计科学

这些粮仓大多选择建在地势较高的地方

有利于防潮

挖窖时 将窖壁用火烤干

然后采取五层防潮、保温、保鲜措施

依次覆盖

草木灰、木板、席、糠、席

采用“席子夹糠”储粮法

粮食不易发热发芽腐烂

透过含嘉仓刻铭砖

我们仿佛看见繁忙的隋唐大运河

看见含粮天下,嘉穗盈仓

监制丨唐怡制片人丨毕磊文案丨田野视觉丨林琦技术丨蔡子旭审校丨朱冬梅统筹丨刘莹 田昊原特别鸣谢丨洛阳博物馆 总台河南总站 中国文物报社

精彩推荐

- 注意!国庆期间往返郑州、驻马店更省心 加开

- 树牢安全发展理念 提升企业本质安全水平

- “中原粮仓”驻马店“十四五”丰收答卷 粮食

- 王玲到确山县调研

- 开国少将柴成文:烽火淬炼显担当

- 郭新社:琴弦“追梦人”奏响“中国好声音”

- 驻马店车务段加开37趟列车

- 英烈长眠此土 精神永耀山河

- 市消协发布消费提示

- 大吴村:生态猕猴桃“甜蜜”上市

- 驻马店市畜牧师刘萌获评2025年大国工匠人才

- 郑州各汽车站全力备战双节出行高峰

- 全市文旅文物安全工作会议召开

- 又到丹桂飘香时

- 丰碑永驻人民心头

- 压实巡察整改 拧紧责任链条

- 国庆领证不用愁!驻马店市驿城区婚姻登记处“

- 关于三起违反中央八项规定精神典型案例的通报

- 监管新规出台!连锁餐饮企业如何管好食品安全

- 第二十七届中国农产品加工业投资贸易洽谈会新