百岁书札:秋日里的石榴与相逢

许静

花开一世纪,人伴海棠红。

赵永涛 摄

赵永涛 摄

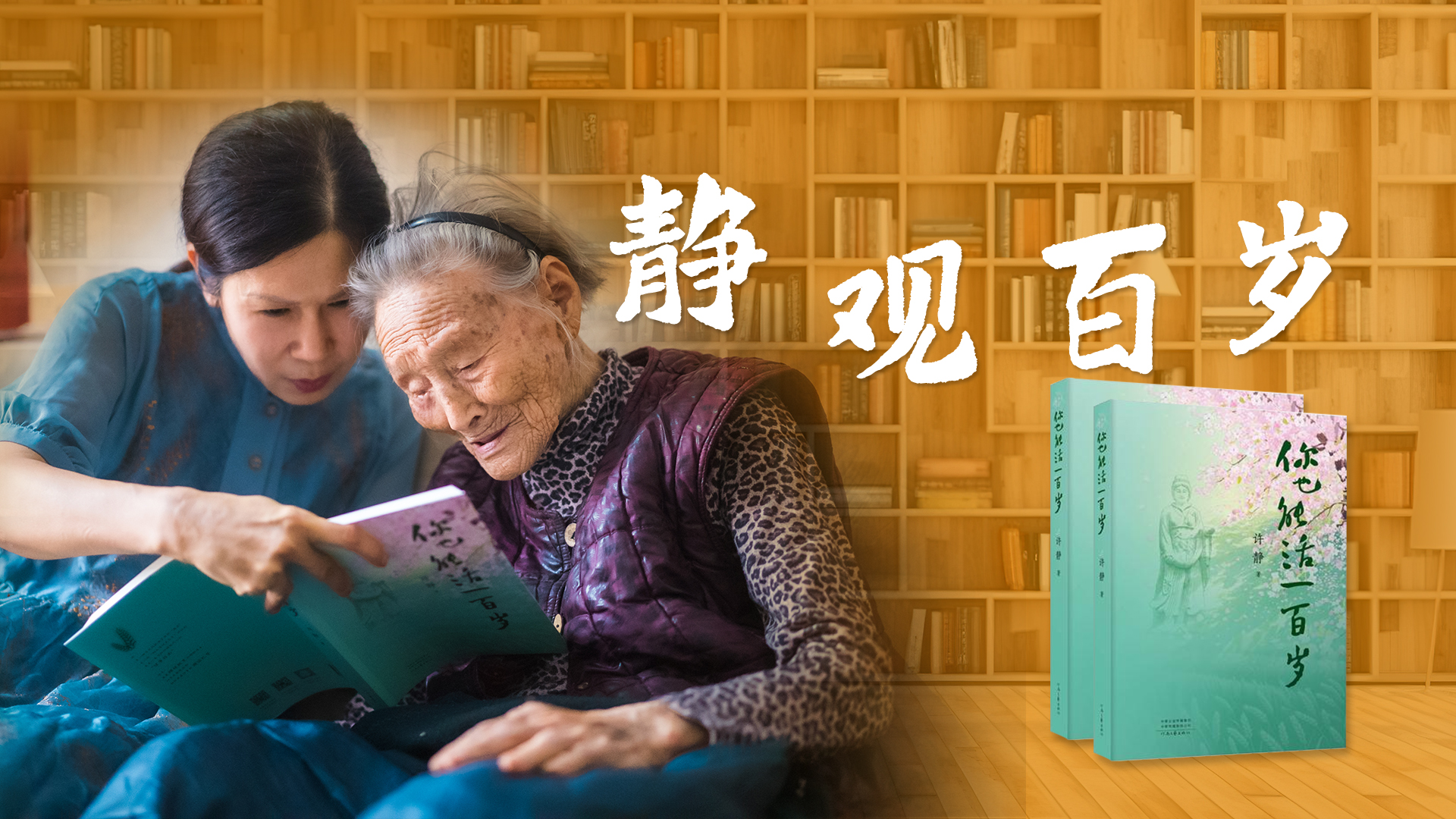

眼下,海棠果已悄然熟透,如一串串红玛瑙垂悬枝头,其间更有点点繁花,灼灼如云霞。在这花果同枝、生命丰盈的九月,来自“全国文明城市”“中国长寿之乡”西平的祝福《你也能活一百岁》,带着泥土的芬芳与岁月的智慧,翩然问世。

抚摸着封面的时候,我突然觉得,这不仅仅是一本书,更像是一叠寄往岁月的信札,每一个字都曾在深夜的灯下呼吸过,也为这方水土的生机做了最鲜活的注脚。

作为一个喜欢码字的记者,我从未如此真切地感受过“慰藉”二字的分量。那些走访过的百岁老人,他们的皱纹、笑容和故事,终于被安放在纸页之间,获得了一种比记忆更恒久的形态。而我最迫切的愿望,便是将这本书送到他们手中——像是把一条河流送回其中的一滴水,让故事重新流淌进它诞生的地方。

出发前,我给老人带了一点营养品,并在书上郑重地签下自己的名字。这本书能带来什么还未可知,但他至少换来了老人们见到书中自己时的惊喜目光,换来了生命可以用另外一种形式延续的一种力量。这或许便是写作最古老的本质:以心声换心声,以真诚遇见真诚。

郭秀莲老人的家在西平县五沟营镇丁崔庄村。老人家是个苦命人。39岁时,老人的丈夫病逝,她含辛茹苦把一双儿女拉扯大。老人的儿子38岁时成家,但不幸的是51岁因病离世,儿媳也因一场意外同年离开了人世。

青砖围墙的缝隙间探出几丛野菊,黄白相间地摇曳着。院子外面种满了鲜花和绿植。推开木门,院落里的石榴树挂着满枝果实,有些已经绽开绯红的笑靥,露出晶莹的果实。

107岁的老人正坐在藤椅上,阳光透过石榴树的枝叶,在她身上投下斑驳的光影。看见我进来,她的眼睛蓦地亮了:“是你啊!你去年还在俺家吃过我做的小油馍呢!”她站起身,脚步虽缓却稳,“去年9月咱俩还在一起吃饭,记得不?县里给我发了好多奖,那些礼品我还在用着呢!”

她迎上来抱了我一下。她的拥抱很轻,却像一片秋叶般妥帖。我闻到她身上有阳光和皂角的清香,那是历经岁月淘洗后独有的洁净气息,比什么名牌的香水都好闻。

老人的儿子儿媳已先后离世,孙子大伟在北京做生意。如今照顾她的是外孙女小宁,一个眉眼温顺的姑娘,正端着茶水从屋里走出来,笑盈盈地招呼我和永涛坐下。

赵永涛 摄

赵永涛 摄

我将书递到老人手中。她摩挲着书的封面。那双手像是深秋的梧桐叶,布满了时光镌刻的脉络。“这是……我?”她指着书中的照片,声音里带着孩童般的惊奇,“妮儿,我咋上到这上头啦?”

她的手指在书页上缓缓移动,仿佛在触摸另一个自己。那些深深浅浅的纹路与纸页的肌理相遇,竟如此和谐——都是时光书写的方式,一种写在皮肤上,一种写在纸张上。

“这是我特意为您写的书。”我蹲在她身边,一页页翻给她看,“您看,这里写您做小油馍的手艺,这里写您年轻时带孙子大伟时的艰辛……”

老人忽然抬起头,眼睛里有水光浮动:“妮儿,我真待见你!”她说的是当地方言,“待见”两个字被她说得千回百转,像是被秋阳晒暖的溪流,直接淌进人的心里。

小宁搬来椅子,我们围坐在石榴树下。老人忽然指着树梢最红的一个石榴说:“快八月十五了,你给我说说你家在哪儿住,到时候我把石榴给你送去。”

赵永涛 摄

赵永涛 摄

我顺着她指的方向望去,看到那些石榴确实都熟透了,有的甚至裂开了口,像是忍不住要诉说喜悦。“您这么大年纪还能去县里给我送石榴?”我惊讶地问。

“能,能,我这身体的零件,哪都好好的。”老人的眼睛眯成两道月牙,“一百零七年的粮食,可不是白吃的。”

一阵秋风吹过,石榴树叶沙沙作响,几片早黄的叶子旋转着飘落。老人安静了一会儿,忽然问:“咱县里有没有比我活得更久的人?”

“有的,咱县里有一百多位长寿老人呢,最年长的110岁。”我如实相告,随即又补充道,“不过您朝着200岁去活就是了,到时候县里给您申请吉尼斯,让外国人也见识见识咱中国的老寿星!”

“那我是全县第二名!”老人听了哈哈大笑,笑声惊起了院墙上欢叫的喜鹊。“从前总想着不拖累孩子,咋还不死?现在倒想着再活几年,真的没活够呢。”她说这话时,目光越过院墙,望向很高很远的地方,仿佛是和老天爷在商量什么。

“小宁,你能不能教我认字?”107岁的郭秀莲突然吆喝道。

我看着老人专注翻书的侧影,忽然明白年龄的真正含义——不是单纯的时间累积,而是在每一个当下都保持对世界的新鲜感。107岁还想认字,始终保持对世界的新鲜感,这本身就是生命的脉动和奇迹。

夕阳西斜时,我起身告辞。老人执意要留我吃饭,我说下次一定专门来品尝她做的小油馍。她让小宁摘了最大最红的石榴装进我的包里,又坚持送我到门口。

“书我会好好读的,”她说,“让小宁教我,一个字一个字地读。”

走出很远回头望,老人还站在门口,身后是满树石榴红得耀眼。她银白的发丝在夕阳中变成温暖的金色,整个人像是融进了光线里。那一刻我突然觉得,她不是站在家门口,而是站在时间的长河边,百年光阴从她身边流过,却带不走她内心的光。

回城的路上,我剥开一个石榴,只见籽粒晶莹如玛瑙,尝在嘴里清甜中带着微酸。这味道让我想起老人的话语——漫长生命的滋味大抵如此,甜中有酸,酸中回甘,最终都沉淀成滋养生命的养分。

夜幕降临,回到家里,我翻开还带着墨香的新书。第25页是郭秀莲老人的故事,结尾写道:“老人腾地站起来,拄着拐杖移步厨房,和面、剁葱花、拌香油,然后拿起小擀杖……油馍在奶奶手中上下纷飞,院子里葱油香弥漫开来……”

沃野藏珍。西平县的小麦,从寻常之物到健康瑰宝,铸就“长寿食品”的金字招牌。

也许有一天,这本书会褪色发黄,但那些被文字温暖过的瞬间,将会像老人院中的石榴树一样,年年结果,年年新生。而写作的真正意义,不正是如此吗——在有限的生命里,种下一棵棵不凋的石榴树。

由西平县委书记侯公涛作序,我参访整理的《你也能活一百岁》这本书的出版,凝聚了很多人的智慧和心血,也带来了这个秋天最珍贵的礼物:一位107岁的老人,因为看见自己的故事变成铅字,申请开始学习认字;一位写作者,因为见证这样的奇迹,更加坚信文字的力量。

人生百年,原来不过是为了收藏这些瞬间——让生命与生命相遇,让故事与故事重逢,让一个个普通的秋天,因为这样的相遇而变得金光灿灿。

精彩推荐

- 国庆中秋假期小客车上高速继续免收通行费

- 2024年养老基金投资“成绩单”公布:实现保值

- 中共中央印发《中国共产党思想政治工作条例》

- “多彩天中 相约金秋”嵖岈山西游奇幻季启动

- 我市收听收看全省安全生产电视电话会议

- 我国将编制“十五五”革命文物保护利用专项规

- 未雨绸缪查隐患“双节”游园保平安

- 监管新规出台!连锁餐饮企业如何管好食品安全

- 全力推动群众诉求得到实质性解决

- 第二十七届中国农产品加工业投资贸易洽谈会新

- 关于三起违反中央八项规定精神典型案例的通报

- 驻马店“十四五”答卷引发全市共鸣

- 那年那歌

- 踔厉奋发 化茧成蝶

- 驻马店“十四五”答卷引发全市共鸣

- 国庆中秋假期 驻马店市将持续阴雨天气

- 我国卓越工程师教育将实现国际互认

- 我国技能劳动者总量超过2.2亿人

- 李文奎:投身革命宁死不屈 烈士英魂铁骨铮铮

- 第十二届中原文化产业博览交易会开幕 宋庆林