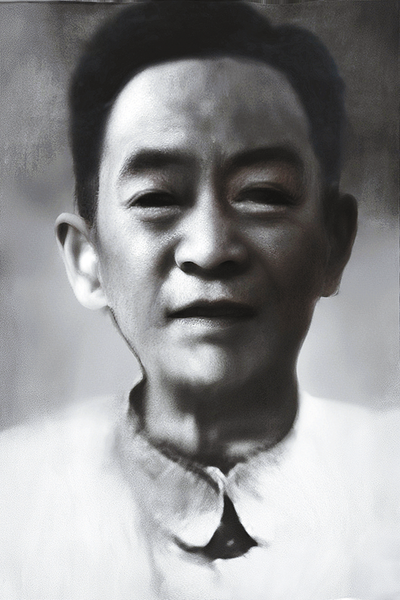

抗战老战士叶道清:“活着的烈士”赓续百岁传奇

抗战老战士叶道清:“活着的烈士”赓续百岁传奇

本报记者 张 锟

“国家强大了,不会被人家欺负了。”9月3日上午,市区一间简朴的单元房里,百岁抗战老战士叶道清在家人的陪伴下,观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会阅兵直播,他频频竖起大拇指点赞接连亮相的一系列武器装备。

看着受阅队伍踏着整齐的步伐,以饱满的精神状态经过天安门前,叶道清的思绪一下被拉回那个烽火年代。

1924年,叶道清出生在信阳市新县卡房乡老叶湾村金堂岗——这片被誉为“山山埋忠骨,岭岭皆丰碑”的鄂豫皖苏区热土。父亲叶志辉长期秘密为红军传递情报、担任向导,并屡次将家中仅存的口粮接济游击队,1935年因叛徒告密壮烈牺牲;母亲王红旭不惧白色恐怖,冒险为断粮7日的游击队献出家中最后存粮,最终因饥寒交迫长眠于这片红色土地。

双亲去世后,12岁的兄长叶道如毅然参军,留下年幼的叶道清在地主家放牛。叶道清13岁时因丢失耕牛被地主打得遍体鳞伤。生存无望之际,他赤足跋涉近百里山路,忍着溃烂血泡的剧痛,徒步至湖北省红安县七里坪寻找兄长所在的部队。

“我一头扑进他怀里,嗓子都哭哑了。”叶道清说,那是他第一次离开大别山,从此踏上革命征程。1938年,叶道清跟着新四军第四支队,开赴皖东打鬼子。

“当时由于我年纪小,身子骨又单薄,扛不动枪,便被分配到新四军第二师医院当勤务兵,日常负责洗绷带、抬伤员。”叶道清回忆道。部队里有条铁规矩:“饭前认字,不识则饥。”他就在战斗间隙,捡根树枝在沙土上一笔一画地学字识字。1944年1月,叶道清进入新四军第二师卫校,从识文断字起步,学止血包扎、配药。1946年,他光荣加入中国共产党。

“那时的医疗条件太苦了,战士们受伤只能用‘PP粉’(高锰酸钾粉剂)简单消毒。”叶道清的声音低沉而颤抖。

他跟随部队历经抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,参加过莱芜战役、孟良崮战役、淮海战役、渡江战役等。“战场上,命是捡来的。”叶道清说,一次夜间行军途中,敌机突然俯冲投弹,身旁的小战士周万顺当场牺牲,而他因低头系鞋带这一无意的举动,侥幸躲过一劫。

最险的是在朝鲜战场上遭遇美军毒气弹袭击时,他毫不犹豫地把防毒面具让给一名小护士,自己撕下袖口,浇上尿液捂住鼻子,硬撑着救下7名战友,最终因体力透支昏厥过去。

1953年夏天,朝鲜金城前线轿岩山那场惨烈的血战,成了叶道清永生难忘的痛苦记忆。美军燃烧弹倾泻而下,他率领救护组冲入火海,胶鞋底都烧化粘在脚上。眼见担架兵不幸中弹倒下,他怒吼着扛起伤员冲进防空洞,后背的军装早已烧成了焦炭。

一次战斗中,磺胺粉用完了,他带着战士冒雨漫山遍野挖蒲公英、车前草。支起大锅熬药时炮弹袭来,他死死抱住滚烫的药罐翻滚躲避,双臂被烫得满是水疱。那一仗,他负责的药品损耗全师最低,救活的伤员有九成多。

1957年,从朝鲜回来,部队送叶道清去上海第二军医大学深造。4年里,他拿出战场上的拼劲儿啃下一本本厚重的专业书,毕业时门门功课都是优秀。1964年,他转业到驻马店专区医药部门工作,直至1982年离休。

离休后,这位南征北战大半生的老战士开启了寻根之旅。当他在信阳市新县工作人员的帮助下,将数十年乡音未改的“金堂岗”准确定位为“卡房乡老叶湾金堂岗”时,叶道清难掩激动:“是这里,就是这里!”

乡亲们抹着眼泪告诉他:“你兄弟俩出去几十年没音讯,都当你们牺牲了,烈属证也发过了。”面对县里“更正烈属证”的提议,他摆摆手说:“留着吧。我是替那些埋在山里的战友活着的。”就这样,叶道清成了一名“活着的烈士”。

如今101岁高龄的叶道清,仍保持着每日收听新闻、关注时事的习惯。儿子叶陈明告诉记者:“从记事起,父亲就教育我们要艰苦朴素,珍惜这来之不易的生活。”他还常叮嘱子女,要认真工作,踏实做人,永远铭记党和国家的恩情。在其言传身教下,家人始终恪守勤俭质朴的家风。

采访接近尾声,叶道清郑重取出珍藏多年的勋章:淮海战役纪念章、渡江胜利纪念章、朝鲜“和平万岁”纪念章、中国人民志愿军肩章、独立自由奖章、解放奖章……今年又获颁了“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,他用手轻轻抚过每一枚勋章,动情地说:“我活着,就是替牺牲的战士们看着这太平盛世,一天天好起来。希望年轻人珍惜幸福生活,好好奋斗,让国家更加繁荣富强。”

精彩推荐

- 宋庆林何冬看望慰问优秀教师代表

- 五届市委第十一轮第一批次巡察完成反馈

- 守正创新培根铸魂 砥砺奋进护航成长

- 2025年度全国会计专业技术中级资格考试(驻马

- 抗战老战士叶道清:“活着的烈士”赓续百岁传

- 一人革命全家支持 铁骨铮铮赤胆忠心

- 河南省今年计划遴选120名中原青年拔尖人才

- 《住房租赁条例》15日起施行 让租房不再是麻

- 破亿方!我国首个海上碳封存项目取得重大进展

- 我国再添17项新职业——从新职业透视经济新活

- 想念

- 市中心医院妇女儿童医院狂犬病预防暴露处置门

- 东皇街道“绿叶”变“金叶”换来好日子

- 汝南县公路事业发展中心优化营商环境 助力企

- 驿城区开展“百市千县”中医药惠民活动

- 团市委扎实推进新兴领域团的建设 “两个覆盖

- 12岁少年离家出走 市救助站护其归家

- 全市“高效办成一件事”暨政务服务工作推进会

- 郭保刚:跨越二十载的“爱心长跑”

- 泌阳县:壮大产业集群助推县域经济高质量发展