雄师绾毂中原 红旗漫卷河山

雄师绾毂中原 红旗漫卷河山

——寻访抗战烽火中的驻马店力量

记者 刘华山 张 锟 王家恒

竹沟革命纪念碑。 (资料图片)

竹沟革命纪念碑。 (资料图片)

确山竹沟革命纪念馆内刘少奇、李先念雕像。 (资料图片)

杨靖宇将军画像。 (资料图片)

驻马店市杨靖宇将军纪念馆。 记者 王家恒 摄

“三路大军会师嵖岈山”石碑。 记者 王家恒 摄

“三路大军会师嵖岈山”石碑。 记者 王家恒 摄

驻马店素有“豫州之腹地、天下之最中”的美誉,自古便是“南控荆襄、北扼中原”的战略要冲。

作为大别山革命老区的重要组成部分,这里是抗日民族英雄杨靖宇将军的故乡,是中共中央中原局和河南省委、鄂豫边省委曾经的驻地;这里曾走出刘少奇、李先念两位国家主席,彭雪枫、张震等100多位共和国将军;全民族抗战危难时刻,新四军18批4800多名干部战士由此奔赴抗日前线……

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,记者怀着崇敬之情重走这片红色热土,党领导下抗日军民同仇敌忾的壮烈场景恍若眼前。

民族多少事 志士急断肠

盛夏时节,驻马店市中心城区层峦叠翠、绿意盎然。靖宇大道旁,庄严肃穆的杨靖宇将军纪念馆静静矗立。7月28日上午,记者步入馆内,杨靖宇将军横刀立马、率领东北抗联战士痛击日军的大型浮雕映入眼帘。

杨靖宇,原名马尚德,1905年2月13日出生于河南省确山县李湾村一个农民家庭。1927年加入中国共产党。他从小经受磨难,学生时代接受进步思想,积极投身反帝爱国运动。青年时期,参与领导确山农民暴动,建立中国共产党领导下河南首个县级革命政权。后又参与组织确山起义,打响河南党组织武装反抗国民党反动统治第一枪。

1929年春,杨靖宇受党组织派遣赴东北组织抗日斗争。九一八事变后,东北沦陷,他临危受命,出任中共哈尔滨市委书记等职。1936年,杨靖宇任东北抗日联军第一军军长兼政治委员、东北抗日联军第一路军总司令兼政治委员。

东北抗联作为中国共产党领导下独当一面、影响全局的重要抗日武装,经历了最为漫长、最为悲壮的14年抗日斗争。杨靖宇率部在深山密林中建立众多密营,在冰天雪地中与敌周旋,牵制和消耗大量日寇兵力,破坏其“统治东北、进兵中原”的侵略企图,有力支援了全国抗战。

1940年2月23日,杨靖宇在对日作战中遭遇叛徒出卖,身陷绝境、威武不屈,不幸壮烈殉国,时年35岁。

“抗日战争时期,在极其恶劣的条件下,杨靖宇将军领导抗日武装冒着零下四十摄氏度的严寒,同数倍于己的敌人浴血奋战,牺牲时胃里全是枯草、树皮、棉絮,没有一粒粮食,其事迹震撼人心。”2020年7月24日,习近平总书记在吉林考察时,这样评价杨靖宇将军的英雄事迹。

“民族多少事,志士急断肠。”正如杨靖宇诗作描述的那样:在民族危亡时刻,以杨靖宇为代表的东北抗联英雄们,用鲜血和生命铸成的东北抗联精神,是中华民族伟大抗战精神的生动体现,是中国共产党人精神谱系的重要构成,必将彪炳千秋、激励万代。

一声号令震破天 千军万马上前线

确山竹沟地处伏牛山、桐柏山余脉交会处,战略区位优越,群众基础稳固。抗日战争时期,这里曾是中共中央中原局、河南省委所在地,被誉为中原抗战摇篮、红色革命圣地“小延安”。7月28日下午,记者走进确山竹沟革命纪念馆,周恩来亲笔题写的馆名在阳光下熠熠生辉。

1938年6月,中原抗战形势危急,根据党中央指示,河南省委由开封迁至竹沟。随后,党的六届六中全会决定在竹沟成立以刘少奇为书记的中共中央中原局,并制定“巩固华北,发展华中”的战略方针。

1939年1月28日,刘少奇化名“胡服”,从延安抵达竹沟。按照党中央战略部署,他积极建立抗日民族统一战线,收编改造多支地方武装,带领干部群众开展生产自救,不断巩固壮大竹沟抗日根据地。

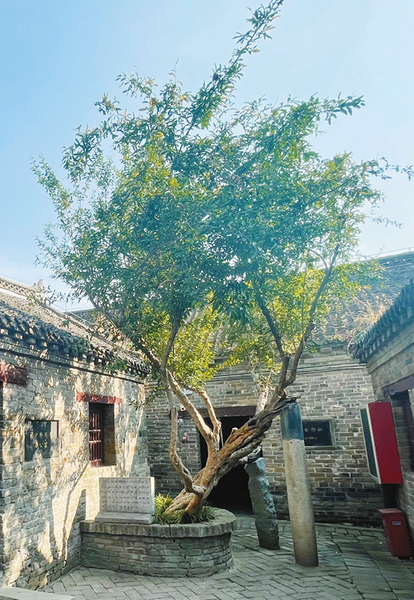

在竹沟的烽火岁月里,刘少奇修订完成了《论共产党员的修养》,成为丰富党的建设理论的光辉著作。当年他亲手栽种的石榴树,如今历经风雨、枝繁叶茂,正如他所愿:“我们的党员干部,都应该像石榴树那样,扎根、开花……”

据史料记载,竹沟按照延安抗日军政大学模式,创办了多期教导队和党训班。短短两年内,先后向全国输送18批抗日基干武装共4800多人,其中党员骨干3000多名。新四军重建军部后的7个师中,第二师、第四师和第五师的基干队伍均从竹沟发展而来,第三师、第七师也有不少骨干力量来自竹沟。

“乌云之中见青天,竹沟就是小延安;一声号令震破天,千军万马上前线!”一首传唱至今的竹沟民谣,生动展现了如火如荼的革命斗争场景。当年,竹沟不仅构建起了中原抗战的指挥中心和战略支撑,也为全面创建华中根据地、稳定全国抗战大局奠定了坚实基础。

竹沟孤旅砺百战 嵖岈会师定中原

从百人规模作战,到千人协同出击,最终发展成为威震敌胆的万人雄师,李先念的足迹遍布豫鄂边区,为保卫祖国山河立下不朽功勋。7月29日,步入位于遂平县的豫中抗日根据地纪念馆,李先念的传奇经历深深吸引了记者的目光。

1938年寒冬,陕北窑洞的油灯映照着李先念坚毅的面庞。肩负毛泽东“三个抓武装”的重托,他踏雪南下前往确山竹沟。

“向武汉外围挺进,这里是刺向敌人心脏的刀尖。”竹沟北窑军事会议上,李先念力主发展敌后武装。1939年1月,他化名“李威”,带领由160多人组成的新四军独立游击大队挺进武汉抗战前线。历经豫鄂敌后两年淬炼,这支从竹沟星火启程的部队,1941年壮大为新四军第五师,李先念任师长兼政治委员;1943年1月,他又兼任中共豫鄂边区委书记。

1944年,日寇发动河南战役后,根据党中央“绾毂中原”的战略部署,李先念果断调集精锐力量,组成豫南游击兵团直插敌后,创建了以嵖岈山为中心的豫中抗日根据地。

李先念麾下雄师与豫中抗日武装相互配合、纵横驰骋——峭壁之上的嵖岈山血战,雷霆突袭般的母猪峡歼伪,威震敌胆的尹集、合水战斗……数十场硬仗,打得盘踞豫中的敌军土崩瓦解。

1945年10月,嵖岈山镇土山村红旗飘扬。八路军、新四军的3支部队胜利会师,标志着党中央“绾毂中原”的重大战略在嵖岈山区域成功实现。华中、华北、陕北自此血脉贯通、连成一片,铸就了我党我军无可撼动的战略基石。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。如今,这片历经烽火硝烟的革命老区早已焕发蓬勃生机,文明乡风浸润乡野,现代城区日新月异,特色产业拔节生长,革命烈焰与现代脉搏在此交融共振,激荡出一幅波澜壮阔的发展答卷。

“要把革命老区建设得更好,让老区人民过上更好生活。”习近平总书记“两个更好”的深情嘱托,正在驻马店变为生动现实。

《拂晓报》为抗战而生

记者 张 锟

刘少奇竹沟办公室旧址前的石榴树。 记者 王家恒 摄

1938年秋,中原抗战烽烟四起。确山竹沟一间低矮的农舍里,油灯彻夜未熄——新四军游击支队的战士们正用粗糙的胶棍滚印出一张张油渍斑斑的报纸。这份诞生于抗战烽火中的报纸,从此成为刺破黑暗的“精神火把”。

“‘拂晓’代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为、胜利就来的意思。军人们在拂晓要出发,要进攻敌人了。志士们在拂晓,要奋起闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”1938年9月29日,由彭雪枫亲题报名并撰写发刊词,《拂晓报》正式创刊发行,后随军转战豫皖苏边区抗日根据地。

当时,毛泽东在党的六届六中全会上作《论新阶段》政治报告,科学分析抗战即将进入战略相持阶段的新形势。这份跨越千里的时空呼应,让《拂晓报》从创刊伊始就肩负起传达党的声音、凝聚抗战力量的特殊使命。

1938年10月,新四军游击支队在窦楼战斗中击毙日军少尉,《拂晓报》刊发首篇战地通讯《神枪手吴守训》,极大鼓舞了士气。

1939年12月,《拂晓报》第100期纪念专刊上,毛泽东题词“坚持游击战争”,刘少奇题词“为抗战的正确路线而斗争”。

皖南事变后,《拂晓报》连续发表《坚持团结,反对分裂》等社论,揭露事件真相。1942年冬,日军“拉网式扫荡”期间,报社记者冒着炮火采写《朱家岗保卫战纪实》等报道,详述新四军第四师痛击日寇的壮举。许多青年读报后主动参军,仅1943年淮北军区就扩军1.2万人。

随着部队发展壮大,《拂晓报》逐步成长为“华中油印报之冠”。它不仅在边区、根据地发行,还辗转运送到重庆、西安、贵州等地,寄发至亚洲、欧洲、美洲。

彭雪枫将军视《拂晓报》为“心血的结晶”,6年间撰写120多篇文章。1944年,彭雪枫将军牺牲后,曾更名为《雪枫报》。新中国成立后,《拂晓报》几经调整,现为安徽宿州市委机关报。

策 划:郑 刚 王振江 统 筹:刘华山 李铁军

资料来源:市委党史和地方史志研究室 市委直属机关工委

精彩推荐

- 驻马店上调城乡最低生活保障标准!

- 国家网信办发布《国家信息化发展报告(2024年

- 全国乡镇(街道)履职事项清单全部编制完成

- 农行上蔡县支行蔡沟分理处兑换“火烧币” 真

- 今年迎峰度夏 电力负荷为何连创新高?

- 河南银行业投向制造业领域贷款余额突破9000亿

- 河南持续加大对“三农”领域金融支持

- 2025黄河戏剧节将于8月12日在驻马店市启幕

- 我国公民中医药健康文化素养水平达26.85%

- 大学生志愿者宣传防溺水知识

- 寻访抗战烽火中的驻马店力量

- 《拂晓报》为抗战而生

- 夏夜“亮剑”保畅通

- 丝竹声入耳 悠悠醉夏夜

- 新蔡县:打好抗旱主动仗为农田“解渴”

- 2025黄河戏剧节将于8月12日在我市启幕

- 上半年全省创新产业增势向好

- 王玲到驿城区泌阳县调研

- 上半年 以工代赈吸纳208万名低收入群众就业

- “十四五”期间 全国减税降费预计超10万亿元