燎原星火映山河

燎原星火映山河

——追寻鄂豫边省委的红色足迹和精神传承

本报记者 耿杨扬 鄂豫边革命纪念馆鸟瞰图。

鄂豫边革命纪念馆鸟瞰图。

革命先辈山河永念。

革命先辈山河永念。

中共鄂豫边省委旧址大门。

中共鄂豫边省委旧址大门。

鄂豫边革命纪念馆院落。

鄂豫边革命纪念馆院落。

焦竹园革命旧址全景图。

焦竹园革命旧址全景图。

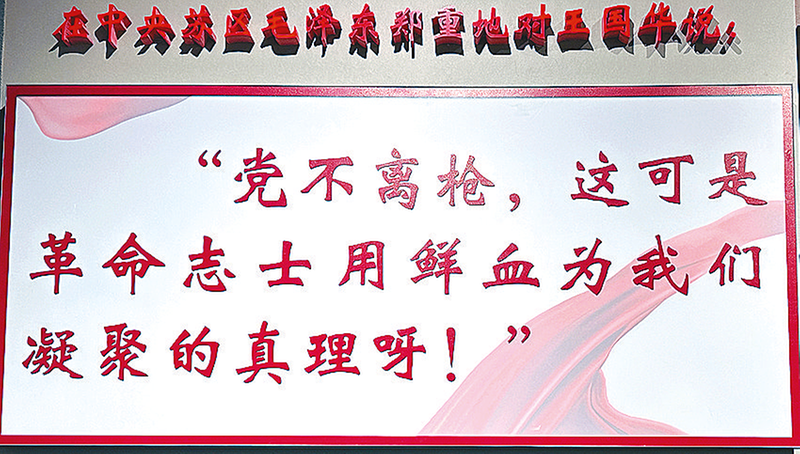

毛泽东同志寄语。

毛泽东同志寄语。

80年光阴流转,烽火岁月如歌。当我们站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点回望,桐柏山的松柏依然苍翠,竹沟河的流水仍在诉说那段永不褪色的红色传奇。在这片英雄的土地上,鄂豫边省委如同一颗火种,在民族存亡的至暗时刻燃起燎原之势;如同一面旗帜,在中原大地凝聚起救亡图存的磅礴力量。

从7人游击队到千军万马,从焦竹园的星星之火到“小延安”竹沟的辉煌荣光,鄂豫边根据地不仅成为中原抗战的重要战略支点,鄂豫边省委更在推动地方革命、培养革命干部、传播革命思想等方面积累了宝贵经验,在天中大地深植下永不磨灭的红色基因。

近日,记者探访了位于泌阳县的鄂豫边革命纪念馆,目睹一件件文物、一张张图片,重温那段激情燃烧的岁月,聆听穿越时空的时代回响。

火种初燃:“拉到三不管的地方,去生根发芽”

1934年前后,鄂豫边工委和豫南地区党组织遭到国民党反动当局“围剿”,被破坏殆尽。根据中央指示,鄂豫边工委主动与红二十五军取得联系,引导红军经桐柏县平氏镇进入泌阳东北,经马谷田、邓庄铺、贾楼等地乘虚北上,跳出敌人的追堵合围,到达驻马店泌阳山区,由象河关转向西北,向伏牛山挺进。其间,鄂豫边工委特别是中共泌阳县委地下党组织积极配合长征部队,组织群众为红军筹备粮草、送水送饭、充当向导,有些零星伤病人员亦由地方党组织和群众收容安置。鄂豫边工委书记张星江等领导同志一路跟随红二十五军行动,直至部队进入伏牛山腹地。红二十五军长征经桐柏、泌阳,前后历时10天,所到之处,坚持宣传民众、惩除恶霸,播下了革命火种。

1934年1月,鄂豫边工委书记张星江和河南省工委委员王国华代表两地党组织到江西瑞金中央苏区,列席中共临时中央召开的六届五中全会,并随后参加中华苏维埃第二次全国代表大会。会议期间,红军总司令朱德接见了张星江、王国华,对开展鄂豫边区的革命斗争作出重要指示。朱总司令说:“要把游击队拉到山区去,拉到三不管的地方,去生根发芽!”这为后来开展桐柏山区的游击战争指明了方向。

1935年8月,在与上级失去联系的情况下,张星江、王国华、张旺午等在唐河毕店商定,将豫南、豫西南党组织合并成立鄂豫边省委,由张星江任省委书记、仝中玉任组织部长、王国华任宣传部长。省委成立后,即在泌阳张楼南高粱地里召开了省委会议,决定在确山、泌阳、桐柏、信阳4地结合部的桐柏山区开展游击战争,创建桐柏山革命根据地,以配合红军主力长征和南方各游击区的斗争。省委机关设在张楼马长富家的一间东屋里,指导鄂豫边各县党的工作。

新的省委在敌人的白色恐怖下,积极开展活动,在唐河、桐柏、信阳、确山、泌阳等地积极恢复和发展地下党组织,组建红军游击队。到1937年9月,仅仅2年时间,新蔡、汝南、正阳、确山、信阳、桐柏、泌阳、唐河、新野、邓县、镇平、内乡、南召、淅川等地的党组织相继得到恢复和发展,与叶县、舞阳、扶沟、上蔡、遂平等地党组织也建立了联系,并积极组织动员这些地方的进步青年投身革命。

鄂豫边省委的建立,为鄂豫边区革命斗争的发展,以及创建桐柏山根据地奠定了组织基础和群众基础,标志着豫南、豫西南有坚定共产主义信念的优秀党员,在红军主力长征以后,不但没有在国民党反动派的屠刀下屈服,而且决心与敌人血战到底,夺取革命胜利。从此,党的红旗又在鄂豫边区飘扬起来,革命的火种又在鄂豫边区燃烧起来。

铁血征程: “党不离枪”组建红军游击队

“党不离枪”,这是在中央苏区红军长征前毛泽东同志亲自写给王国华的4个字。毛泽东这一指示,为处在困境中的鄂豫边党组织指引着前进的方向。抓枪杆子,开展武装斗争,走“工农武装割据”的道路,这是新成立的鄂豫边省委首选和必走之路。

1935年11月,鄂豫边省委在尖山吴仁甫家召开扩大会议,研究建立红军游击队,开展武装斗争,开辟山区游击根据地,以及党组织恢复发展,扩大革命力量等问题。大家认为在敌强我弱的形势下,由大规模的群众斗争转为武装起义的途径来建立革命武装,可能性是很小的。因此,必须打破常规,“转变作法,以直接组织游击队为中心任务,将主要力量放在布置游击战争这一工作上”。会上,张星江、王国华等省委领导同志还针对个别同志对发动武装斗争信心不足的问题指出:土匪都能和反动派较量,而且能够存在下去,何况我们是共产党人,有崇高的理想,有组织,有纪律,有广大群众的拥护,我们为什么不能发展壮大呢?认识统一后,会议决定立即筹备枪支成立红军游击队开展游击斗争。

成立游击队,首要的问题是解决枪支。经过努力,周骏鸣借来一支汉阳造七九步枪;吴仁甫借来一支八音手枪;汪心泰借钱买了一支撅把子枪。1936年1月4日夜,张星江、周骏鸣、王国平、吴仁甫、康春和红二十五军留在当地的伤员老汪等聚集在小石岭汪心泰家,正式成立了有7个人、“两支半枪”的鄂豫边红军游击队。星星之火,可以燎原。这支7人的红军游击队点燃了桐柏山区武装斗争的烈火。从此,在鄂豫边省委的领导下,揭开了豫南桐柏山区游击战争的序幕。随后,红军游击队陆续开展平氏夺枪、八门庄战斗、蔡冲战斗等行动。

豫南山区的游击战争是在十分艰苦的环境中开展起来的。当中央苏区主力红军被迫长征后,腥风血雨笼罩着中国大地。鄂豫边省委和红军游击队正是在敌人统治力量薄弱的地区,作为开展游击战争的根据地。红军游击队先采取隐蔽的方式,一个村一个村地建立分散的游击据点,宣传群众,发动群众,造成能够掩护红军游击队的群众组织区域,然后逐步扩大这些据点,使之连成一片。

通过夺取地主武装,开展游击战争,这支队伍不断发展壮大,到1937年7月中旬,已发展到400多人。1937年10月,鄂豫边省委和红军游击队进驻焦竹园、邓庄铺,省委机关设在焦竹园,红军游击队驻邓庄铺。10月中旬,红军游击队改编为豫南人民抗日军独立团。1937年12月,鄂豫边省委改为鄂豫边特委,1938年1月改建为豫南特委。1938年1月,根据党中央指示,豫南人民抗日军独立团正式改编为新四军第四支队第八团队,和豫南特委一起进驻确山竹沟。2月,中共河南省委军事部部长彭雪枫到竹沟后,经过整顿和加强,第八团队迅速扩大到1300多人。3月底誓师东征,开赴抗日前线,成为中原抗战的一支主力军。

伟业丰碑: 开辟豫南抗日根据地

全民族抗战爆发后,鄂豫边省委和红军游击队采取积极主动的措施,深入山区各乡镇,宣传抗日政策,广泛发动群众,做好开明士绅的统战工作,为中原抗战作出不可磨灭的历史贡献。

1937年10月,红军游击队根据长江局和鄂豫边省委的决定,把红军游击队改编为豫南人民抗日军独立团。在红二十八军的大力支持下,豫南人民抗日军独立团积极行动,消灭瓦解了根据地周围与我敌对的顽固据点,使豫南的信阳、确山、桐柏、泌阳4地百余里的中心区基本连成一片,扭转了过去被分割的被动局面,震慑了顽固势力,鼓舞了人民群众,为豫南抗日武装力量的扩大和群众抗日救亡运动的深入开展创造了有利条件。

焦竹园是“小延安”竹沟革命根据地的前身,为竹沟成为中原抗日根据地的战略支撑点打下了坚实的基础。省委机关迁驻竹沟后,焦竹园曾作为招兵处,在保障中原抗战、人员输送、物资供应上,发挥了重要作用。在土地革命战争时期,鄂豫边革命游击根据地牵制了国民党反动当局的大量兵力,成为其他革命根据地的“减压带”。

80年过去了,焦竹园革命旧址依然静立山间,青砖灰瓦间仿佛仍回荡着当年的铿锵誓言。鄂豫边区的抗战史诗,是中国共产党领导下人民战争的光辉典范,这份宝贵的精神财富,将继续激励我们在新时代的征程上奋勇前行。

(图片均为资料图片)

策 划:郑 刚 王振江 统 筹:刘 鹏 李铁军

资料来源:市委党史和地方史志研究室 市委直属机关工委